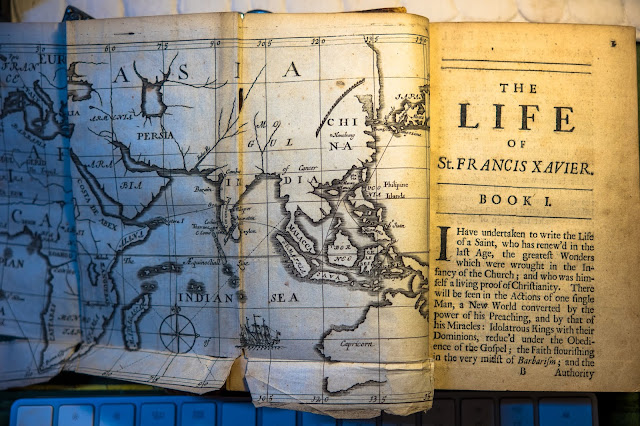

先日、神田神保町で久しぶりに開催された「洋古書市」を訪ね、その帰りにぶらぶらと古書店を覗いて回った時、面白い本を見つけた。今回はいつもの北沢書店ではないが、出会いとは不思議なものだ。探していたわけではないのだが、ふと書棚にある本と目があった。いやむしろ探している時には見つからないが、出会う時には出会うものだ。フランシスコ・ザビエルの評伝である。今更いうまでもなくザビエルは我々日本人には馴染みの深いローマ・カトリック、イエズス会の宣教師で、日本に初めてキリスト教を伝えたことで知られている。彼の生涯と事績についての評伝、研究は後世にさまざまな聖職者や研究者、歴史家などによりなされているが、この本は興味深い。なぜならば、ローマ・カトリック教会の聖人となっていたザビエルの生涯と、彼が率いるイエズス会宣教師のインド、日本への布教活動(1549年)という事績が、約130年後に英国国教会の国であるはずのイギリスで紹介されているからである。しかもこの翻訳者がイギリス文学史上の大御所の一人であるジョン・ドライデンであるからさらに驚いた。しばらく立ち読み、というか、ページのあちこちを繰りながら舐めるように見回した。なんと1688年にロンドンで出版された初版である。紙質はかなり古色蒼然としており脆い状態(1750年以前の古書に用いられるいわゆる「すのめ入」手漉き紙)で、印字もスペルも古英語の雰囲気を残している。図版は日本を含むアジア地図が一枚入っている。ザビエルの肖像図が失われていて、代替のコピーが挿入されている。革装丁もかなり年季が入ったものであるが、これはおそらく後世に改装されたものだろう。それにしても1688年といえば、日本では江戸時代、第五代将軍綱吉、そして側用人柳沢吉保の時代である。あの先日訪問した湯島聖堂が開設された時代だ。井原西鶴が「好色一代男」「日本永代蔵」「世間胸算用」などヒットを連発し、松尾芭蕉が「奥の細道」旅の道すがらという時代である。また、前回紹介した長崎オランダ商館のケンペルが江戸参府して将軍綱吉に拝謁する2年前である。そんな同じ時代にロンドンで出版された書籍である。図版が一枚欠損しているという理由でバーゲンプライスになっていた。早速入手した。私のコレクションのうちでは最も出版年代が古い書籍となる。

この1688年初版の「イエズス会 聖フランシスコ・ザビエルの生涯 インド、日本への布教」:The Life of St. Francis Xavier of The Society of Jesus, Apostle of The Indies and Japanは、フランスのイエズス会司祭で、当時のフランス随一のエッセイストで評論家の、ドミニク・ブウール:Dominique Bouhour(1628−1702年)が1682年にパリで出版した、La vie de Saint Francois Xavier de la Compagnie de Jesusの英訳版である。イギリスのこの時代の文学界の雄であるジョン・ドライデン:John Dryden(1631−1700年)が翻訳したものである。これだけでもなかなかの英仏の豪華配役だと言えよう。また本書の出版はドライデンと組んで当時の出版業界をリードしたジェコブ・トンソン:Jacob Tonsonである。彼はドライデンやミルトン、ポープなどの作品の出版を手がけ、18世紀イギリスの商業出版文化の黎明期を形成した人物として記憶しておく必要がある。この本の献辞にもあるように、本書は名誉革命:Glorius Revotutionで夫オラニエ公・ヴィレム(ウィリアム3世)とともにイングランド王についたメアリー2世に献呈されたものである。

ところで不思議なのは、なぜ17世紀、プロテスタント英国国教会のイギリスで、カトリック・イエズス会のザビエルの評伝、日本への布教活動に関する評論を翻訳出版したのか、ということである。その背景を推測するために少しこの時代を振り返ってみよう。当時のイギリスは、清教徒革命で国王チャールズ1世が処刑され、1653年クロムウェルによる共和制移行。そして1660年チャールス2世が即位する「王政復古」へと政治体制激変の時代であった。その次に即位したジェームス2世はカトリックを復活させ、議会を無視し専制的な政治を行った。しかし1688年、カトリック王ジェームス2世は議会と対立し亡命を余儀なくされて、再びプロテスタントのオランダ総督オレンジ公ウィリアム3世とメアリー2世がイングランド王に即位。議会の要求に基づき権利章典を受け入れ、英国国教会を復活させる(いわゆる名誉革命)。王政、共和制、再び王政、と目まぐるしく体制が変わり、絶対王政から立憲君主制が確立される時期である。また国教が英国国教会から、一時的ではあるがカトリックに戻った時代であった。このような混乱期にドライデンはプロテスタントからカトリックへ改宗している。それに何か関係があるのか。イエズス会の活動に対する評価、批判が盛んに行われた時期でもある。

一方で、はるか極東の国である日本は、1549年のザビエルによるキリスト教布教活動、ポルトガル、スペインというカトリック国との交易、布教活動の時代から、17世初頭のオランダ、イギリスというプロテスタント国による交易へと変遷していった時代である。イギリスは1611年に、ジェームス1世の国書を携えたジョン・セーリスがウィリアム・アダムスの仲介で徳川家康に拝謁し、平戸に商館を開いた。しかし、17世中庸にはキリスト教を禁じる徳川幕府の「鎖国」時代に入る。イギリスは対日貿易ではオランダとの競争に負けて、1623年には、平戸のイギリス商館を閉鎖して日本から撤退している。その日本撤退から60余年。こうした時期にイエズス会宣教師ザビエルによる日本布教活動を伝える書物がロンドンで翻訳出版されたわけである。この頃のイギリスは日本からは撤退したものの、東インド会社による東洋貿易はポルトガルをはるかに凌ぐ勢いとなっていた。オランダ東インド会社の貿易活動も勢力を伸ばし、イギリスと各地で対立する事態(1623年のアンボイナ事件など)も起きていた。そしてイギリスでクロムウェルにより航海条例が1651年に制定され、オランダとついに交戦状態になった。この戦争はイギリス優位のうちに停戦となり、以降、幾たびかの英蘭戦が繰り返され、オランダの海上覇権が揺らぎ始めた時期である。イギリスが撤退した日本においては、ポルトガル人が追放されてオランダが交易を独占するに至っていた。この時期、イギリスでは日本に対する再評価機運が盛り上がリ、再び進出の企てが始まっていた。そして1673年、ジェームス2世はサイモン・デルポーのリターン号を日本に派遣し、長崎入港、交易再開の要請をおこなうが、結果的には幕府に拒絶され失敗に終わった。日本に関する関心が高まり、研究が進められていた時期であったことも関係するのであろうか。

ただ日本の視点で振り返るとそのような解釈も可能かもしれないが、メアリー女王への献辞を見ると、それよりもカトリック復興を主導したイエズス会の聖人フランシスコ・ザヴィエルの事績を振り返って見ることが英国国教会にとっても有益であろう、という提言である方が強いかもしれない。この時期ドライデンは多くのギリシア/ローマの古典、チョーサーやボッカチオなど古典作品の翻訳にも取り組んでいる。王室に取り入るためというよりはこうした一連の古典翻訳活動の一環としてザビエル伝を取り上げたというのが実情かもしれない。

訳者のドライデンは、先述のように17世紀後半、イギリスにおけるクロムウェルの共和政から王政復古の時代の文壇の大御所として名声を博した。しかし、彼はその時代の権威者のもとで主流となる宗派、主義を信奉するなど、日和見主義者との批判も受けたことでも知られる。クロムウェルが護民卿となりイギリス初めての共和制を引いた時には、ケンブリッジを出たばかりのドライデンは、もともと彼自身が清教徒(ピューリタン)の家系に生まれたこともありクロムウェル政権を支持し、その共和制政権に加わった。1658年のクロムウェルの葬儀には共和主義者であったジョン・ミルトンと共に参列し、彼を礼賛する頌徳文「Heoique Stanza」を捧げている。しかし1660年の王政復古でチャールズ2世が即位すると、今度は新王権に祝意を表すため「Astraea redux」を献辞している。そして、次のカトリックを信奉するジェームス2世の治世になると、自らカトリックに改宗している。しかしこのあとジェームス2世の追放、フランスへの亡命と、オランダ統領であったオレンジ公ウィリアム(ウィリアム3世)とメアリー2世の即位(1688年、名誉革命)により、イギリスにおける政治体制が立憲君主制へと移行し、国教としてのカトリック復活はなくなると、ドライデンも王室桂冠詩人の地位を失い落魄の人生を送ることになる。

彼は、先述のように多くの詩や、時代を辛辣に語る評論で名声を博しただけでなく、ミルトンの「失楽園」の舞台脚本を出すなど劇作にも力を入れた。このような時代を文学界では「ドライデンの時代」と呼んでいる。主に王政復古後のチャールズ2世、ジェームス2世の時代に活躍し桂冠詩人となった。後のアレクサンダー・ポープやサミュエル・ジョンソンに大きな影響を与えた。ジョンソンは彼を「イギリス文学批評の父」と賛美した。現代まで語り継がれる彼の代表作は何か、と言われるとあまり思いつかないだろう。特に日本ではあまり知られていない。イギリスにおいてもドライデンは、19世紀ビクトリア朝時代にはあまり評価されなかったと言われ、その再評価がなされたのはT.S.エリオットが彼のイギリス文学界における業績を評価したことによると言われている。したがって19世紀後半(明治期)に欧米の文化を盛んに取り入れた日本では、ドライデンの作品や業績があまり伝わることもなく、研究者も少なかったのだろう。夏目漱石もドライデンを取り上げていない。ドライデンはチャールズ2世失脚後には桂冠詩人の地位を失ったが、翻訳家としても活躍し、ウェルギリウス、ホメロス、ボッカチョなどの古典の翻訳、またチョーサーの古英語作品の「現代語」訳などを手がけた。このザビエル伝もその翻訳作品の一つである。むしろ日本では、彼を、翻訳論の研究対象として取り上げる研究者がいる。また、彼はさまざまな名言、警句を残している。この辺りもイギリスの伝統で、のちのサミュエル・ジョンソンやオスカー・ワイルドなどに大きな影響を与えたのだろう。お気に入りの名言をいくつかご紹介しよう。

「So poetry, which is in Oxford made. An art, in London only is a trade.」

「詩はオックスフォードで生まれたが、ロンドンでは芸術すらただの商売だ」

「ことの成り行きを運命の女神に任せるのは心得違いだ。彼女自身は無力で、分別の神に支配されているのだから」

「如何なる悪事も虚言より始まる」

「初めは人が習慣を作り、その後習慣が人を作った」

ここまでお読みいただいて、1549年のザビエルとイエズス会の日本での布教の話を期待した方々にとっては、思いもよらぬ展開となっただろう。話が17世紀後半のイギリスに終始したことをお許しいただきたい。私自身、「ザビエル」の名に引き付けられて本書を手にとったのだが、むしろこの本が出版された時代背景の方に惹きつけられてしまった。ドライデンがザビエルの日本布教に大いなる関心を持ったことから彼の評伝を翻訳し、聖人となったザビエルとカトリック・イエズス会の日本での布教活動を紹介すべくイギリス王室に献呈した事実もまた歴史である。ザビエルの日本布教、そこから始まる日本とヨーロッパの邂逅。これについては、改めてブログで取り上げたい。

|

| St. Francis Xavier (1506~1552) 日本で描かれた肖像画 |

|

| John Dryden, 1631-1700) |

|

| Diminique Bouhours, 1628-1702) |

|

| 風格ある革装丁であるが、これは後世の改装であろう。 |

|

| 名誉革命により即位したメアリー2世への献辞 |

|

| ザビエルが巡ったインド、日本の地図 大航海時代のオルテリウス、テイセラ、ヤンソンなどの オランダ、ベルギーの地図製作者のものが起源なのか。 |

|

| 第五巻から日本での布教活動に関する記述が始まる |