|

神田古本まつり

コロナ禍のため3年ぶりに開催だ |

プーチンのウクライナ侵略戦争は、案の定泥沼の様相を呈し始めている。緒戦で短期間にキエフを占領して民主的なゼレンスキー政権を殲滅し、ロシア寄りの傀儡政権樹立で講和に持ち込む、というプーチン版「一撃講和」作戦は、ウクライナ側の愛国的で頑強な国土防衛戦の前に機能せず、都市における無差別爆撃、市民や避難民を標的にした脅迫戦という、人道上全く容認できない無差別殺戮へと発展しつつある。世界に冠たる(と信じている)ロシア軍が苦戦すると、追い詰められたプーチンは、ジェノサイドや生物化学兵器の使用、果ては核の使用に言及するなど「禁じ手」に発展する危険を孕みつつある。それでもこれは防衛戦だ、ロシア人に向けたテロを殲滅する作戦だ、反ナチの戦いだ、アメリカの生物化学兵器に対抗するものだ云々の偽プロパガンダを用いる。ロシアが伝統的に他国を侵略するときに用いる常套手段だ。そして自国民であるロシア人自身の消耗戦をも厭わないし、膨大な戦死者が出ている戦況劣勢の事実は国民には知らせない。まさに人の命など屁でもない独裁者の時代錯誤に基づく誇大妄想戦争と化しつつある。

ロシア人は過去のナポレオンによる侵略、ナチスによる侵略をとりあげ、ロシアはいつも他国に侵略されてきたきた歴史を持つと主張する。もっともこの2度の侵略に立ち向かい、勇敢に戦ったのはウクライナのコサックであった。しかしそれ以上に、伝統的な南下政策に代表される周辺諸国への領土的野心をあらわにした侵略の歴史を忘れるべきではない。またバルト三国やウクライナ、ジョージア、モルドバ、中央アジア諸国など、戦後我々はその歴史も知らないまま、全部「ソ連」だと教えられてきた地域は、実はそれぞれ独立した別の国であったことを、独立を奪われてロシアに支配された国々であったことを「ソ連崩壊」で知った。ロシアがかつて歴史に汚点を残した数々の戦争。それは、条約を破って同盟国に侵攻する。終戦のどさくさに紛れて火事場泥棒のように他国領土を占領し、そこの住民を拉致してシベリア強制収容所に送る。戦争のためには自国民がいくら死んでも構わない。降伏した友軍を処刑する。そんなことを繰り返してきたことは、いまさら説明を受けなくても、我々がつい最近、身近に経験した悲劇を思い起こせば十分だろう。いまだに北方の島々が不法に占拠されたままである。57万人のシベリア抑留者と、地獄の逃避行。わかっているだけで5万人を超える同胞の死という記憶は日本人の心から消え去ることはない。日本人はこれらは自分達が起こした戦争の結果だから仕方ない、と口をつぐむが、歴史は勝者によって語られるのみで、敗者はその悲劇を語ることを許されないのだろうか。戦争を自己正当化するのではなく、その間に起きた「戦勝国」による数々の非道と理不尽はやはり語り継がれるべきであろう。戦争そのものが非人道的なものなのである。

21世紀になって、今ウクライナで再び侵略戦争が起きている。いやな時代になったものだ。そんなさなか、東京の神田神保町では3年ぶりに古本市が開催された。コロナ渦で中止になっていたが、久しぶりの開催である。コロナ禍や戦争で鬱々とした気分を転換すべく出かけた。前日の雨も上がり、通りには露天のワゴンも立ち並び、大勢の読書家、古書ファンが街を埋め尽くした。久方ぶりに見る街の賑わいである。ウクライナで悲惨な戦争が繰り広げられて市民が苦しんでいるなか、日本では平和な日々を過ごすことができている僥倖に感謝する。しかし、ウクライナは対岸の火事ではない。「今日のウクライナは明日の日本である」:What Ukraine is today is what Japan will be tomorrow.この平和がいつまでも続くよう祈ると共に、過去に学ぶ努力を怠らないようにしたいと強く思う。

そんなご時世の古書街の徘徊、古書ハンティングで出会ったのは、結局、戦争に関する2冊の本だ。どちらもテーマは「敗軍の将、兵を語る」である。

|

| 今回の収穫! |

1)Stories from Froissart 1832, Barry St. Leger(1733~1793)

1776年のアメリカ独立戦争でイギリス軍の将校としてサラトガの戦いに参戦して敗北したバリー・St.レジャーの著作である。彼はサラトガ戦の敗者として歴史に名が刻まれているが、著作家としても名を残した人物。中世の年代記の作家であるジャン・フロアサール:Jean Froissart (1337~1405)の物語を紹介した本書は示唆に富む本であると思う。かれはイギリスにおける統治者、政治家の意思決定の歴史について振り返り分析している。なかでも戦争はどうやって始まり、どのように終わったかをフロアサールの物語を紹介しながら語っている。特に戦争は始めることよりも終結させることのほうが難しい、ということを歴史的に証明して見せた点が非常に興味深い。フロアサールは14世紀フランスの著述家で100年戦争初め当時の多くの戦争についてイギリス王室の視点から年代記を著した。また、騎士道についても賞賛する著作を多く残し、むしろ王室の戦争を賛美するトーンが目立つ作家である。しかし、St.レジャーは、フロアサールの戦争年代記を勇ましい戦記として取り上げるのではなく、先述のような国家が戦争するということはどういう意味を持ち、どのような影響を及ぼすのかという、為政者、政治リーダーの意思決定のプロセスという視点で歴史を振り返っている。その多くは一部の政治指導者の意地や面子やツマラナイ妄想から始まり、終わりはやはり彼らの面子の張り合いでなかなか終わらないと分析している。そうして戦争が生み出すものは何もない。特に庶民にとっては何の意義もないどころか厄災だけがもたらされるものだと。彼は「戦争」を語るとき、王や貴族や支配者階級の戦争に言及し、庶民の反乱や抵抗運動や、革命については言及していない。まさに今、戦争が専制的な政治指導者の妄想によって何の大義もなく始められ、その為政者の面子のために終わりの見えない泥沼に庶民がズルズルと引きずり込まれてゆく、という歴史が再び繰り返されている。そういう時期に紐解くべき格好の歴史書であろう。

|

| 革装の豪華な装丁 |

|

| 表紙 |

|

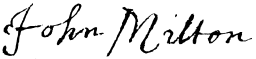

| Barry St. Leger |

2)The Russian Army and The Japanese War 1909, Алексей Николаевич Куропаткин:Aleksei Nikolaevich Kuropatkin,(1848~1925)

本書は、ロシア軍の総司令官から見た日露戦争の記録である。1909年にロンドンのJohn Murrey社から出版された英語版である。

アレクセイ・クロパトキンは日本人には馴染みのある帝政ロシアの将軍である。日露戦争時の敵将である。ロシアでは露土戦争で勝利した英雄として人気があり、陸軍大臣まで務めた。1907年の日露戦争ではロシア軍満州軍総司令官として日本軍と戦い、大山巌、乃木希典などが率いる陸軍に連敗し、敗北を期した「敗軍の将」である。彼は戦前に日本から招待を受けて賓客として訪問しており、多くの要人と会い、軍事施設も視察している。その経験から、日本の軍事力を高く評価していて日本との全面対決を避けるよう皇帝に進言していた。しかし、皮肉にも日露の戦端が開かれると満州軍総司令官に任ぜられて日本軍との戦いに臨むが、連戦連敗で、日露戦争の「関ヶ原」と言われた奉天会戦では優勢であったにも関わらず撤退し、ロシア軍は完敗する。これにより前線から更迭され、総司令官を解任される。彼が戦いを振り返り敗戦の要因分析を行ったものである。このように戦後に責任者である将軍が自ら分析し著作にまとめ、後世に引き継ぐという、まさに「敗軍の将、兵を語る」である。史記の「敗軍の将、兵を語らず」の東洋的な思想とは異なるこの「負けいくさを総括して語る」姿勢は重要である。彼はロシア陸軍の「敵を引きつけて殲滅する」という伝統的な戦術(撤退戦も兵力を温存しながら敵を引きつけて撃滅する伝統戦法の一つであった)の誤りと、鉄道を利用した兵站の重要性を説いている。また強大な陸軍を有するロシア帝国の力への過信と楽観主義、偏狭な大ロシア主義的世界観を批判している。ロシア帝国の高級軍人にして陸軍大臣をも歴任した指導的な人物ですら、日本との戦争遂行という国家の意思決定を止めることができなかったし、挙句に実戦で祖国を救うことはできなかった。彼はこの失敗の教訓を後世に引き継ぎ、歴史家にその評価を委ねた。この10年後の1917年にはロシア革命が起き、帝政ロシアは崩壊した。ちなみにクロパトキンは革命による処刑や投獄を免れて、晩年は小学校教師として穏やかな余生を送った。この頃のロシアは軍人としての矜持を持ったこのような人物がいたし、こうした出版ができる国であった。いつ頃からこの国は大義のない殺戮と破壊という戦争をウソのプロパガンダで平然と遂行し、批判も反省も許さない国になってしまったのか。ロシア革命は本当に「徒手空拳のプロレタリアート」を「鉄の鎖」から解放する革命だったのか。この書を読んでふとこのような疑問が脳裏をよぎった、

|

| ロンドン刊 英語訳 |

|

| Kuropatkin元帥 |

|

| 乃木希典将軍 |

|

| 大山巌元帥 |

|

| 表紙 |

|

| 日露戦争当時の東アジア |

この2冊の本とはまさに時宜を得た出会いであったと感じる。St.レジャーについては、これまでなんの知識もなかったが、この時期に人類普遍のテーマである「戦争」について考えさせられる格好の書である。良書に巡り合ったと思う。実はこの著作は書店の店員の勧めで手に取った。彼女はハーバード大学で比較文化人類学を研究する院生でもある。日本の古書店をテーマにフィールドワークのためにインターンとして滞在しているのだという。その彼女の書評とも言える言葉が心に刺さった。よく問題の本質を掴んでいる人の言葉は簡潔で要を得ている。この2冊の熟読玩味はこれからであるが、通読しただけでも人間は本当に歴史に学ばないということがよくわかる。こうした「敗軍の将、兵を語る」は歴史書としては評価されないのであろうか。東洋の思想では「敗軍の将は兵を語らず」で、負けたのにクダクダいうな、とか言い訳するなとか、潔い態度が高潔な人物の証であるかのように崇められるが、全く敗戦に関する反省と責任が論ぜられない点が不可思議である。これに対して西洋の思想ではそのような「潔さ」は評価されない。失敗を繰り返さないための次の一手を考えるためにも歴史の教訓を残すことが重視される。クロパトキンも彼の著作の序文で「これは自分の失敗の言い訳や、行動の正当化のために書いたものではない。この失敗に後世の人々が学び、同じ誤りを犯さないようにするために書いたものである」と。しかし、それでも、その敗戦の歴史に人は本当に学んでいるのだろうか。まさに歴史は勝者のものである。であるから、なかなか人は負けた歴史に学ばない。そう見てくるとまさに人間は古今東西を問わず、いつの時代にもヒトラーや、スターリン、プーチンのような独裁者を生み出し続け、その戦争を止められないという過ちの歴史を繰り返してきた。思い起こされるべきはまさにアメリカ植民地軍に敗れた大英帝国の姿であり、極東の新興国日本に敗れたロシア帝国の姿である。さらにはのちのソ連の崩壊である。そして日露戦争に勝利して有頂天になり「一撃講和」の味を占めた大日本帝国のその後の運命である。でないと専制主義者による「根拠のない楽観主義」が重大な国家の意思決定を支配することになる。その結果大勢の無辜の民が塗炭の苦しみを味わうことになる。そのロシアは再び「過ちの歴史」を繰り返している。

コロナ禍が少し落ち着いて、神保町の久しぶりの活気に身を置いて感じるのは、平和のありがたさと、その平和の脆弱さへの危惧である。平和は努力して守らねばすぐに修羅場に代わってしまうことを、今のウクライナを見ていると嫌でも知らされる。この神保町が市街戦で破壊される姿を妄想することは耐えられない。ウクライナに一刻も早い平和が訪れんことを切に願う。そして子供たちが再び好きな本を手にとって親しむことができるように祈りたい。祈ることしかできないもどかしさ。しかし心から「ウクライナの人々の独立精神に連帯を!」

|

同時期に開催された「国際稀覯本フェアー2022」

有楽町東京交通会館にて |

|

| 有楽町駅前の東京交通会館 |