安曇族、住吉族と辿って来た筑紫の三海人族の謎を巡る旅の最後は、宗像族の謎である。記紀神話によれば、宗像三女神(田心姫神(たごりひめのかみ)、たぎ津姫神(たぎつひめかみ)、市杵島姫神(いちきしまひめ))はアマテラスとスサノヲの誓約(うけい)から生まれ、「海北道中(宗像より朝鮮半島に通じる道)」に降臨した。また宗像大神には「道主貴(みちぬしのむち)」の別称がある。「最高の道の神」という意味である。このような別称を持つ神は、他には天照大神(大日め貴(おおひろめのむち)」と大国主命(大己貴(おおなむち)のみである。すなわち国家の創世神話に登場する最高神クラスの位置づけとなっている。「出雲神話」や「日向神話」に相当する「筑紫神話」を語らない記紀にあって、ヤマト王権確立期のこのような筑紫の宗像三神の扱いは何を意味しているのであろうか? 以前にも述べたように記紀では、筑紫倭国(中国の史書に出てくる奴国や邪馬台国など北部九州の国々)、あるいは筑紫の神々が、ヤマト王権/大和朝廷のルーツであると言う認識は一切示されていない。むしろ筑紫倭国とヤマト倭国とは王統の断絶があるということを示唆しているのでは?とさえ考えたくなる。その中で宗像大神だけは特別に位の高い神として取り扱われている。なぜなのか?

一方で,宗像三女神は、綿津見三神、住吉三神がイザナギの禊から生まれたのとは異なる誕生ストーリーで語られている。アマテラスもスサノヲもこのイザナギの禊から生まれたとされている。すなわち宗像三女神は綿津見神、住吉神からみると、いわば姪の位置づけ?で生まれている。また、アマテラスに反逆するスサノヲが「清き心」の証拠として三女神を生み出したストーリーには、どのような含意があるのか。宗像三女神を祖神と戴く宗像族は、スサノヲの子孫である大国主命の出雲の出であるとか、あるいはスサノヲは新羅に現れた神であり、したがって新羅との結びつきを示唆するとする説も語られている。いずれにせよ宗像三女神は大陸との航海の安全守護神、その祭祀氏族である宗像氏は、その国家のための祭祀を執り行う氏族である。しかし、この位置付けは、あくまでもアマテラスの威光のもとで、すなわちヤマト王権・大和朝廷の権威によって与えられたものである。記紀ではアマテラスは宗像三女神に「神勅」を与えている。すなわち「筑紫に降臨し、天孫を助け,よく祭祀を受けよ」と。すなわちヤマト王権/大和朝廷を筑紫にあって助けるために生まれて来たのだと。この「神勅」は現在も宗像大社に掲げられている扁額に記されている。まさにこれが宗像大神の位置付けを表している。

高宮祭場と沖ノ島祭祀:

また考古学的視点で見て行くと、宗像大社には、貴重な古代祭祀跡が現存しており,文献史学のミッシングリンクを繋ぐ様々な遺物が出ている。海を生活の場とする古代海人族の祭祀遺跡は,今でも神聖な祈りの場として敬いと畏れを持って祭られている。

まず、本殿から奥へ進むと高宮祭場がある。宗像大神降臨の地とされている。沖ノ島と並び宗像大社の中でももっとも神聖な場所であり、古神道の原型たる磐座の姿を今に伝える稀な祭場である。同様の磐座を宇佐神宮や三輪神社に見ることができる。おそらく8世紀にアマテラスを皇祖神とする「神の体系」ができる以前の、地域ごとの部族、氏族の自然崇拝の姿を現しているものだろう。すなわち海の民である宗像族が、危険の伴う航海や、漁労の安全や生活の安定を祈って、神が降臨する磐座を守ってきたのだろう。稲作農耕の神とは又違った祭祀の形態があったのだろう。

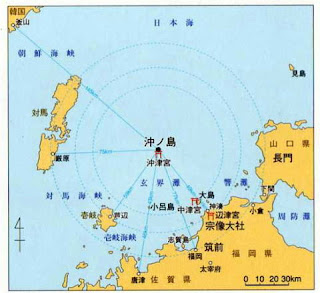

そして、注目を浴びるのは沖ノ島祭祀である。宗像大社(辺津宮)の鎮座する田島、神ノ湊の沖60キロの孤島、周囲4キロほどの沖ノ島には田心姫神が祀られる沖津宮がある。ここは朝鮮半島への航路の途中にあり、航海の重要な目印、ないしは寄港地であったと言われている。ここには貴重な祭祀跡があり、中国、朝鮮半島からの伝来品である銅鏡、金製指輪、馬具、土器などが手つかずのまま祀られていた。(現在は宗像大社神宝館に国宝を含む8万点が収蔵されている)。なぜこのような祭祀がここで執り行われたのであろうか。古来より「お言わずの島」と言われ、島であった事,見た事を一切語ってはならない。島から一木一草をも持ち出してはならない、とされて来た。女人禁制で、今でも宗像大社の神官以外は立入が禁じられている(神官も海中で禊をしてから上陸する)神聖な神の島である。

この「海の正倉院」と言われる沖ノ島はようやく昭和29年からの3次に渡る調査でその謎が徐々に解明されてきた。島で見つかった奉納品(全てが国宝指定)をみると4世紀から9世紀まで祭祀が行われていたようだ。9世紀に遣唐使廃止以降、祭祀が行われた形跡がなくなる。祭祀の形態が時代によって異なるのが大きな特色である。初期は「岩上祭祀」、それから「岩陰祭祀」となり、やがて「半岩陰祭祀」「露天祭祀」と変遷して行く。これが何を意味するのか。諸説あるが、後述のように、もともと地方氏族の祭祀であったものが,やがて中央政権の国家祭祀へと変遷して行った過程を示しているのではないかと言われている。

通説では、沖ノ島はヤマト王権/大和朝廷の朝鮮半島/中国との通交を守る国家祭祀の遺構であると言われている。しかしヤマト王権支配が筑紫に及ぶのは、6世紀の筑紫磐井の乱以降だと考え、航海安全を祈る地方氏族祭祀であったものが、ヤマト王権の筑紫支配が強まるとともに国家祭祀へと遷移して行ったものだとする説もある。現在祭祀跡から見つかった遣納品には中国だけでなく、朝鮮半島の新羅や百済の文物が多数含まれており、大陸との通交を生業としていた宗像族と朝鮮半島諸国の王朝、航海民が共に航海の安全を祈念して奉納したものであった可能性もある。それがやがて筑紫磐井の乱以降、敗れた磐井側についた安曇氏が筑紫を去り、ヤマト王権に呼応した宗像氏が筑紫に残って外交祭祀を執り行うようになったのではないだろうか。

宗像氏とはどのような氏族だったのか?:

このようなヤマト王権・大和朝廷の国家祭祀を担った宗像族のルーツはどこなのだろう。筑紫磐井の乱以前の筑紫倭国における宗像氏の実像とは?3世紀以前の奴国・邪馬台国の時代、彼らはどのような姿であったのだろう。

魏志倭人伝には3世紀の「倭人」が入れ墨をして水に潜り漁労にいそしんでいた様子が描かれている。水中での作業はサメやウミヘビなどの危険が伴い,これを避けるために体や顔に入れ墨をしていたと言われる。海人族は航海だけでなく漁労に携わっていたであろうから、そうした入れ墨をした人々が居た可能性がある。一説には「宗像」は、もともと「胸形あるいは胸肩」と記していて、これは胸に入れ墨をした人という意味があるらしい。

しかし、それは宗像氏に限った話ではなく、安曇一族についても同様であったに違いない。宗像族のルーツは不明で、筑紫倭国の時代(3世紀以前)にどのような存在であったのかは十分には分かっていない。先述のように、記紀の記述から推測して、その出自について出雲や新羅との関係も語られている。古代海人族としては対馬や壱岐、志賀島を拠点として、対馬海峡/玄界灘をわがに庭のごとく通交していた安曇族の方が古いであろう、宗像族はその中から生まれて来た海人族であったのかもしれない。「住吉族」も(以前のブログで述べたように)、元々は安曇族の中から出て来た(あるいは同じ)海人族と考えられているが、後にヤマト王権により,摂津の住之・住吉を拠点に大陸までの航路を守る航海守護神として住吉大神が創出され、摂津の津守氏を祭祀氏族としたとも考えられている。しかし宗像族はあくまでも筑紫の神ノ湊、鐘崎辺りを拠点とし、筑紫を出た形跡はない。磐井の乱後ヤマト王権の筑紫支配が進んだ頃からヤマトに呼応した一族である。そういう点では安曇族が磐井の乱以降、筑紫を去り、空白となった筑紫の海を取り仕切るようになった海人族なのかもしれない。

その後の宗像氏:

宗像氏は、ヤマト王権・大和朝廷の中で、有力な地方豪族としての地位を高めて行く。649年、大化の改新で国郡制がひかれた時に、宗像氏は宗像神郡(令解集では伊勢、出雲、宗像他8神郡)の大領および宗像大社大宮司に任じられた。以降、戦国時代の混乱で宗像宗家が断絶するまで900年余のあいだ筑紫の名門氏族として存続する。宗像氏は徳善の時に娘を天武天皇の妃とし、外孫、高市皇子をもうける。天皇の外戚として大和朝廷に寄り添って行った。そういう経緯から天武/持統朝で編纂が始まった記紀に、宗像氏の氏族神である宗像三女神の記述を加える事に成功したのであろう。すなわちアマテラスの子孫である天皇家と、スサノヲの子孫である出雲族という、由緒正しき系譜を有する氏族という一族の歴史を認めさせ、筑紫における支配的地位と大陸との通交を取り仕切る権威を大和朝廷から得た。宗像一族の首長の古墳と言われる宮地岳古墳や津屋崎古墳群は、ヤマト王権/大和朝廷治下の地方大豪族の栄華を物語る。

平安時代後期から鎌倉時代になると末裔は武家化してゆく。南北朝時代、応仁の乱など混乱の時代を生き延び宗像大社大宮司家として筑紫に勢力を保持する。しかし、さらに時代を下ると戦国大名宗像氏として九州における戦乱の渦中に立たされる事となる。当時の筑前は少弐氏、大内氏、大友氏、島津氏、龍造寺氏の間の騒乱に時代で、やがては太閤秀吉による九州平定へと進む激動の時代であった。そのなかで宗像氏は立花道雪との対立、小早川隆景の筑前入国による領地没収などで本家は断絶、一族は離散してしまう。こうして古代よりその名を歴史に刻んだ筑紫の海人豪族宗像氏は時空の彼方に消えて行った。

エピローグ:

ここまで、安曇族、住吉族、宗像族と、大陸との通交を担った筑紫の三海人族の栄枯盛衰の歴史を追いかけてみた。そこに何か倭国成立のヒントが隠れていないか。筑紫倭国からヤマト倭国への変遷を示すエピソードが隠れてないか。そう思って三海人族の世界に分け入ってみたが、やはり想像以上にその歴史は謎に包まれている。住吉族や宗像族のように、ヤマト王権支配が筑紫に及んで後の歴史を語る文献や祭祀遺跡は目にすることができるが、それ以前の(主に奴国・邪馬台国の時代3世紀以前)の姿は霧の中に霞んでしまう。安曇族がどうも一番古くて長い歴史を持つようで、1世紀の奴国の栄枯盛衰に関わりがあることは推測できるが、それも、不確かな伝承による推理の域を出ない。大陸との通交に海人族が果たした役割は極めて重要であったことは確かだと思う。しかし、それが「倭国」の成り立ちにどこまで関わったのか。まして奴国の滅亡や邪馬台国の台頭、さらには邪馬台国からヤマト王権への変遷という、激動の古代史の謎に迫るにはまだまだ「海人族」の実態、ルーツ、筑紫王権との関係などわからないことが多すぎる。かじってみたが歯が立たない、覗いてみたが真っ暗、というのが本音だ。浅学非才、まだまだ勉強不足であるが、これからもこれらの問題意識を念頭に時空旅を続けたいと思う。

エピソード:

1905年5月27日、この沖ノ島沖でロシアバルチック艦隊は東郷平八郎の連合艦隊に撃破された。日本海海戦である。この時、宗像大社の神官とその小使いの少年が沖ノ島にいた。戦いが始まったその時、神官は必死の戦勝祈願。少年は木に登って海戦の一部始終を見ていた。のちにその戦況を報告したと言われている。海戦当事者以外の唯一の目撃者・報告者である。日本側の勝利に終わった時、神官と少年は感涙に打ち震えていたという。さすが海人族の末裔らしいエピソードだ。

宗像大社へのアクセス:

宗像大社本宮へは、JR東郷駅からバス(一時間に2本ほど)ないしはタクシー。宗像大社前バス停には福岡天神バスセンターからのバスも止まる。帰りのバスを確認しておかないとタクシーはなかなかこない。ちなみに門前には広大な駐車場あり(自動車の安全祈願に訪れる人多し)。

中津宮(大島)へは神ノ湊からフェリー。沖津宮は立ち入り禁止。ただし年一回、日本海海戦の記念日5月27日に抽選で200名のみ(女人禁制なので男子のみ。島上陸前に海中で禊が必要)渡ることができる。

10月の「みあれ祭」神事の船団海上パレードが有名。

|

| 本殿に掲げられている「神勅」 |

|

| 沖ノ島祭祀跡 |

|

| 沖ノ島(沖津宮) |

|

| みあれ祭 毎年10月に行われる船団パレード 宗像海人族の伝統を今に伝える神事 |

|

| 宗像大社辺津宮参道 |

|

| 辺津宮拝殿 |

|

| 高宮祭場への道 |

|

| 高宮祭場 |

|

| 磐座 |

|

| 高宮祭場への道 |

|

| 高宮祭場への道 |

|

| 沖津宮、中津宮を祀る 第二宮、第三宮 |

|

| 伊勢神宮の遷宮後の建物を移築したもの 唯一神明造 |

|

| 宗像大社の杜 |

|

| 沖津宮(沖ノ島) |

|

| 中津宮(大島) |